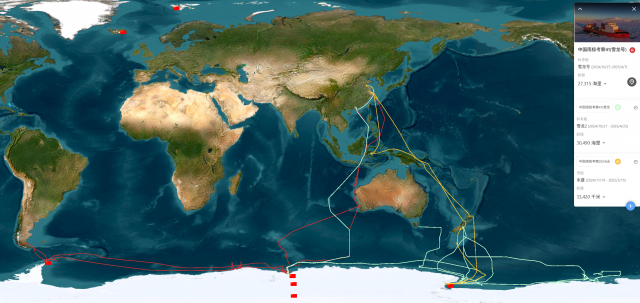

2025年4月8日,“雪龙”号极地科考船凯旋而归,顺利停靠上海国内基地码头,中国第41次南极考察队圆满完成主要任务。本次考察采用“三船协同”的创新作业模式,由“雪龙”号、“雪龙2”号和“永盛”轮组成联合科考编队,分航段开展科学考察工作。其中,“雪龙”号自2024年11月1日从广州启航,历时159天,总航程突破2.7万海里,完成各项预定科考任务。“雪龙2”号还在执行罗斯海秋冬季考察航次,预计6月回到国内。

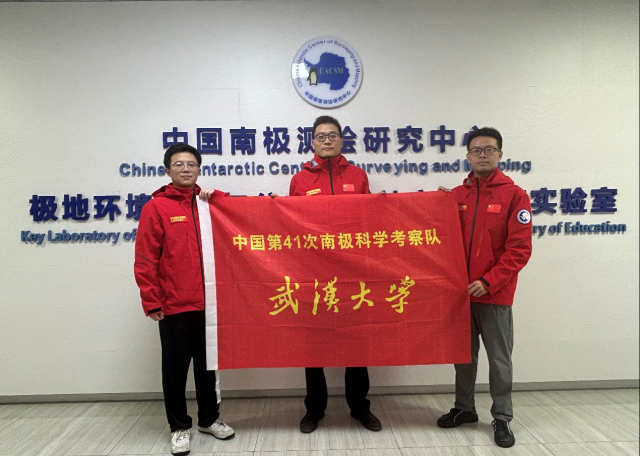

在此次科考任务中,武汉大学共派出四名考察队员,其中中国南极测绘研究中心班伟、梅登奎、欧阳润川三位科研人员已经完成考察任务顺利回国,他们分别在多个关键科考领域取得重要成果。地球与空间科学技术学院还有一位越冬队员朱子渊正在南极中山站开展越冬观测。

班伟副研究员作为国际环南极科学考察(ICCE)冰环境调查任务的核心成员,成功开展了多项开创性工作:系统采集南极海域海冰厚度等关键参数数据,完成冰川登陆作业并获取冰芯与表层雪样本。这些数据将为研究南极海冰动态变化及其对全球气候系统的响应机制提供重要科学依据,对预测未来海平面上升趋势具有重大价值。

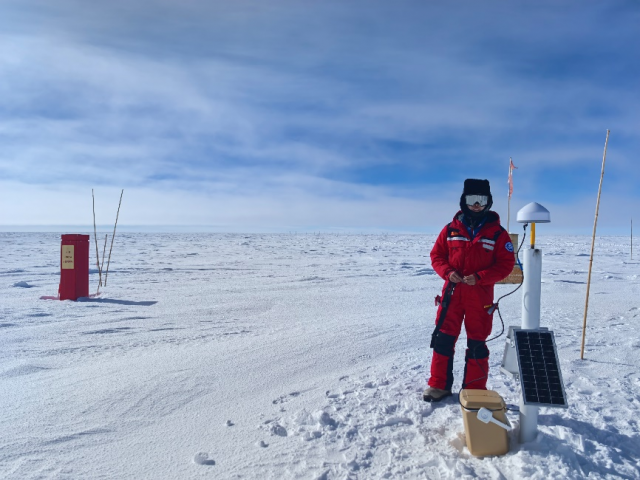

梅登奎博士后重点负责南极内陆昆仑站和泰山站的GNSS维护和观测工作。在昆仑站和南极最高点Dome-A区域成功布设GNSS联合观测网,获取了极具科研价值的第一手观测数据。这些数据不仅为我国自主卫星导航系统在极地的应用提供了技术支撑,更为建立南北极北斗测绘基准体系奠定了坚实基础。同时,其对中山站验潮仪的维护与零点标定工作,为全球海平面变化研究提供了精准的观测数据。

秦岭站队员欧阳润川主要负责秦岭站GNSS与验潮仪并置站的运维工作。考察期间,成功实现并置站电源与站区电网的稳定连接,确保了观测系统的持续运行。在秦岭站布设的GNSS与验潮仪并置站观测的数据将为研究罗斯冰架动态变化及其对全球海平面上升的影响提供重要科学依据。

越冬队员朱子渊正在南极中山站开展空间物理观测。目前他完成了中山站测高仪雷达、高频雷达和极光光谱仪的维修工作,实现了全站GNSS闪烁接收机观测网络的布设。他将会在接下来的一整年维持中山站空间物理观测的稳定数据产出,提供南极极盖区及极光椭圆带的重要数据。

这些科研成果将为国际社会深入理解南极快速变化、应对全球气候变化挑战、推进南极治理提供有力的科学支撑和技术保障。

40年来,武汉大学师生坚持参加南北极科学考察,充分发挥学科优势,完成了一系列科学考察任务,传播了和平利用极地的中国主张,为我国极地科学考察事业作出了积极贡献。